L'histoire de la peinture au plomb

La peinture au plomb, comme on l’appelle communément, est en fait composée de peinture à base de graines de lin à laquelle on a ajouté du pigment de plomb blanc ou rouge. Des variantes de peinture à base de graines de lin sont utilisées depuis des siècles, incorporant des pigments de métaux lourds tels que l’arsenic, le cobalt, le plomb et le cuivre. Malgré leurs performances remarquables, ces pigments sont notoirement toxiques.

La connaissance des effets nocifs du plomb remonte à des siècles, mais son utilisation a persisté jusqu’à une époque relativement récente, l’Europe ayant cessé son utilisation dans les années 1970 et les États-Unis dans les années 1980. Des descriptions détaillées de la production de blanc de plomb peuvent être trouvées dans diverses publications, notamment « The Painter’s and Colourman’s Complete Guide » de 1830 de PF Tingry. risques.

« Des feuilles de plomb d’environ deux pieds de long, cinq pouces de large et un quart de pouce d’épaisseur sont enroulées en bobines lâches et placées dans des pots en terre, chacun pouvant contenir six pintes de liquide, mais on y verse seulement la quantité de vinaigre qui monte assez haut pour ne pas toucher le plomb, qui repose sur un rebord à mi-hauteur. Les pots sont ensuite enterrés dans une litière d’écurie fraîche, où ils restent pendant environ deux mois, pendant lesquels les vapeurs du vinaigre, élevées par la chaleur du fumier, oxydent la surface du plomb, et l’oxyde se combine avec le gaz acide carbonique dégagé par les matières en fermentation du lit. Le carbonate apparaît comme une matière blanche écailleuse et cassante à la surface du plomb, et est séparé en étalant les bobines sur un plancher de bois perforé, recouvert d’eau, et en les tirant d’avant en arrière avec des râteaux, ce qui détache le plomb blanc et le fait couler à travers l’eau et les trous du plancher jusqu’au fond d’un récipient placé en dessous. “On le broie ensuite dans des moulins avec de l’eau, puis on le fait sécher dans des bassines en terre cuite placées dans des fourneaux. Autrefois, on le broyait à sec, méthode qui, en raison de sa nature délétère, faisait beaucoup souffrir les ouvriers.”

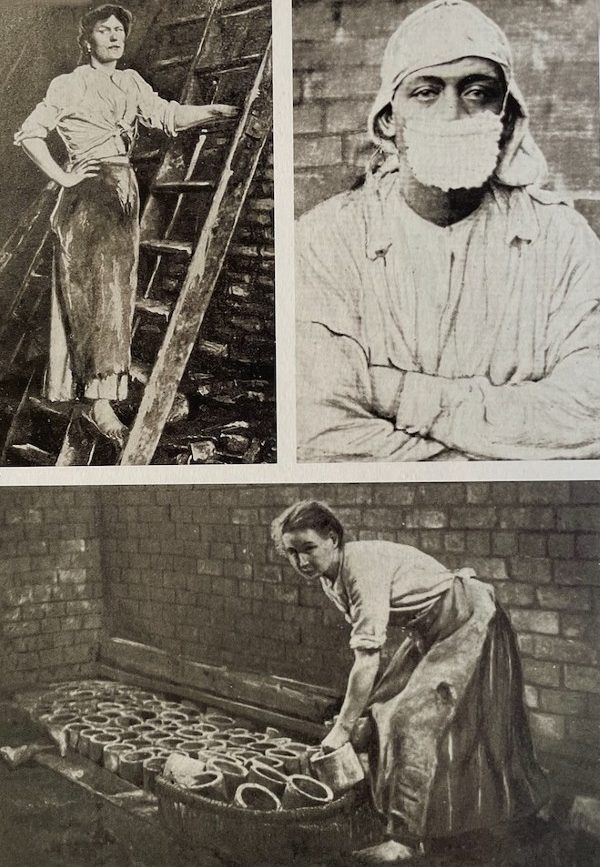

Les ouvriers de la production de plomb acceptaient souvent des emplois dangereux en quête de meilleurs revenus, dans l’espoir d’assurer un avenir plus prospère à leurs enfants. Des mesures de sécurité furent progressivement introduites, avec la loi sur les usines et les ateliers de 1883 mettant en œuvre les premières réglementations, et de nouvelles restrictions interdisant aux femmes de travailler dans l’industrie furent promulguées en 1896.

La percée s’est produite avec la commercialisation du blanc de titane en 1921, offrant une alternative plus sûre au blanc de plomb. Bien que le blanc de plomb soit exceptionnellement efficace comme pigment de peinture, sa toxicité reste une préoccupation majeure.

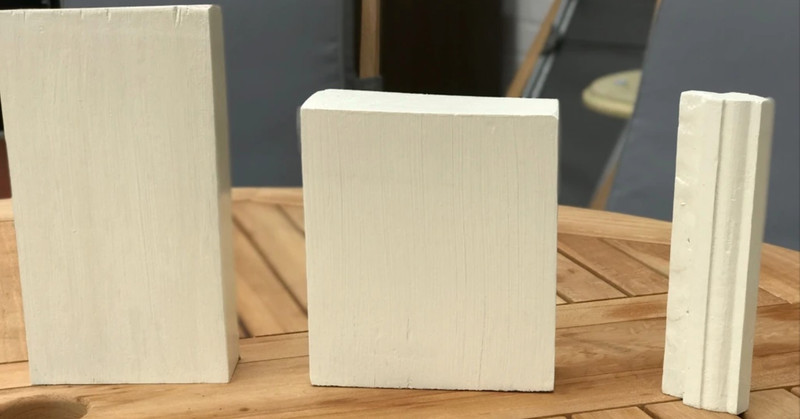

Aujourd’hui, le bon mélange de zinc et de blanc de titane peut offrir des performances presque identiques sans les risques pour la santé qui y sont associés.

Les images ci-jointes illustrent le processus de production du céruse. La source originale est inconnue mais est présentée dans « L’anatomie de la couleur » de Patrick Baty.