Die Geschichte der Bleifarbe

Bleifarbe, wie sie allgemein genannt wird, besteht eigentlich aus Leinsamenfarbe mit zugesetztem weißem oder rotem Bleipigment. Varianten dieser Farbe werden seit Jahrhunderten verwendet und enthalten Schwermetallpigmente wie Arsen, Kobalt, Blei und Kupfer. Trotz ihrer bemerkenswerten Leistung sind diese Pigmente bekanntermaßen giftig.

Das Bewusstsein für die schädlichen Auswirkungen von Blei besteht seit Jahrhunderten, doch seine Verwendung hielt bis vor relativ kurzer Zeit an. In Europa wurde die Verwendung in den 1970er und in den USA in den 1980er Jahren eingestellt. Detaillierte Beschreibungen der Bleiweißherstellung finden sich in verschiedenen Publikationen, darunter „The Painter’s and Colourman’s Complete Guide“ von P. F. Tingry aus dem Jahr 1830. Risiken.

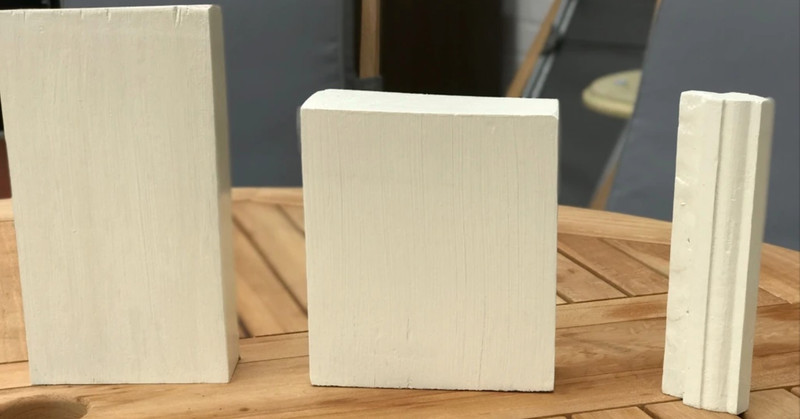

Bleiplatten von etwa zwei Fuß Länge, fünf Zoll Breite und einem Viertelzoll Dicke werden zu losen Rollen aufgerollt und in Tontöpfe gelegt, die jeweils sechs Pinten Flüssigkeit fassen. Es wird jedoch nur so viel Essig hineingegossen, dass das Blei, das auf einem halben Sims ruht, nicht berührt wird. Die Töpfe werden dann in frische Stallstreu eingegraben und bleiben dort etwa zwei Monate. Während dieser Zeit oxidieren die durch die Hitze des Mistes aufsteigenden Essigdämpfe die Bleioberfläche, und das Oxid verbindet sich mit der aus den gärenden Stoffen des Bettes freigesetzten Kohlensäure. Das Karbonat erscheint als weiße, schuppige, spröde Masse auf der Bleioberfläche und wird abgetrennt, indem die Rollen auf einem mit Wasser bedeckten, perforierten Holzboden ausgebreitet und mit Rechen hin und her gezogen werden. Dadurch löst sich das Bleiweiß und sinkt durch das Wasser und die Löcher im Boden auf den Boden eines darunterstehenden Gefäßes. Anschließend wird es in Mühlen gemahlen. mit Wasser gewaschen und dann in Tonpfannen getrocknet, die in Öfen gestellt wurden. Früher wurde es trocken gemahlen, was für die Arbeiter aufgrund seiner schädlichen Wirkung schwere Folgen hatte.“

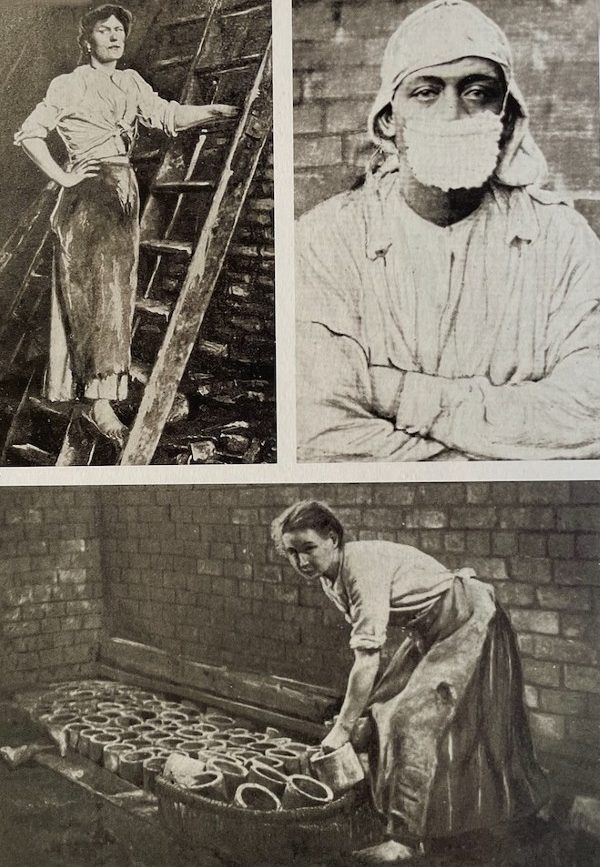

Arbeiter in der Bleiproduktion nahmen oft gefährliche Jobs an, um höhere Löhne zu verdienen und ihren Kindern eine bessere Zukunft zu sichern. Sicherheitsmaßnahmen wurden schrittweise eingeführt. Das Fabrik- und Werkstattgesetz von 1883 führte erste Regelungen ein. 1896 wurden weitere Beschränkungen erlassen, die Frauen die Arbeit in der Industrie untersagten.

Der Durchbruch kam 1921 mit der kommerziellen Verfügbarkeit von Titanweiß, das eine sicherere Alternative zu Bleiweiß darstellte. Obwohl Bleiweiß als Farbpigment eine außergewöhnliche Wirksamkeit aufwies, blieb seine Toxizität ein erhebliches Problem.

Heute kann die richtige Mischung aus Zink und Titanweiß eine nahezu identische Leistung ohne die damit verbundenen Gesundheitsrisiken liefern.

Die beigefügten Bilder veranschaulichen den Herstellungsprozess von Bleiweiß. Die ursprüngliche Quelle ist unbekannt, wird aber in „The Anatomy of Colour“ von Patrick Baty erwähnt.